Sichtbar für einen Tag

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag steigen jedes Jahr die Medienanfragen zum Thema. Doch das Interesse ist flüchtig, ebenso wie bei anderen Gedenktagen. Was fehlt, ist Tiefe, Nachhaltigkeit – und Empathie.

Mitarbeit: Sigrid März

Sie sehen aus wie Mondsonden mit extralangen Beinen. Sie tummeln sich in Tümpeln, Pfützen, Abwasserkanälen und Kläranlagen. Um sie zu bekommen, pilgern Menschen aus der ganzen Welt in ein schweinchenrosa gestrichenes Gebäude ein paar Kilometer außerhalb des Stadtzentrums der georgischen Hauptstadt Tiflis. Und wer das erste Mal von ihnen hört, denkt leicht mal: Schon wieder so ein angebliches Wundermittel, mit dem kranken Menschen das Geld aus der Tasche gezogen wird.

Aber dass Bakteriophagen – kurz: Phagen – Teil der Lösung für ein gewaltiges globales Problem sein könnten, sagen nicht dubiose Heiler, sondern seriöse Forscher*innen und Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Das Problem heißt Antibiotikaresistenz und ist laut WHO eine der zehn größten Gefahren für die globale öffentliche Gesundheit.

Antibiotika waren selbst mal ein echtes Wundermittel, sie siegen sich allerdings seit langer Zeit zu Tode. Sie können zwar viele Bakterien abtöten – aber oft mutiert ein Teil der Bakterien so, dass er unempfindlich gegen das Antibiotikum wird, und vermehrt sich dann umso munterer weiter. Weil Antibiotika in Medizin und Tierhaltung viel zu leichtfertig eingesetzt werden, infizieren sich mittlerweile allein in Europa rund 670.000 Menschen pro Jahr mit antibiotikaresistenten Bakterien, 33.000 sterben daran. Der Großteil steckt sich in Krankenhäusern an.

Wirken Antibiotika irgendwann gar nicht mehr, droht uns im Extremfall eine Rückkehr in ein Zeitalter, in dem auch in Europa Menschen massenhaft an Tuberkulose oder an heute völlig harmlosen Wunden starben, warnen WHO und EMA. Ironischerweise könnte auch die Antwort darauf mit einer Art Zeitreise zu tun haben: zurück in die Zukunft, zurück zu den Phagen. Wenn da nicht die Probleme der Gegenwart wären.

Ein heißer Tag im Juni, ein Garten im steirischen Hügelland, Blick auf einen Pool, viele Bäume und die Maisfelder des Nachbarn. An einem großen Holztisch in der überdachten Gartenküche sitzt Eva Maria Maicovski, 68, kurze Locken, getupftes Shirt, Perlenkette, und erzählt von ihren Erfahrungen mit resistenten Bakterien und der Phagentherapie.

Maicovski hat 15 Jahre lang als Intensivkrankenpflegerin gearbeitet. Sie vermutet, dass sie sich ihre Infektion mit dem multiresistenten – also gegen mehrere Antibiotikaklassen resistenten – Erreger Pseudomonas aeruginosa bei der Arbeit geholt hat. „Manchmal habe ich im OP so stark gehustet, dass alle erschrocken sind“, erzählt sie. Sie bekam Antibiotika, die halfen, aber bald ging es wieder los, „das war wie eine Wippe, auf und ab, eine Lungenentzündung nach der anderen.“

Am grün-gelben Sekret und daran, wie viel davon sie aushustet, merkt sie selbst, dass etwas nicht stimmt. Aber erst nach Jahren, da ist sie schon längst in Pension, wird bei ihr eine Lungenspiegelung durchgeführt. Der Befund: starker Befall mit multiresistentem Pseudomonas aeruginosa, nur noch auf zwei, drei Antibiotika sensibel. „Frag ich den Arzt: Was ist, wenn ich gegen die auch eine Resistenz aufbaue? Die Antwort war ein Achselzucken“, erzählt Maicovski. „Wenn kein Antibiotikum mehr verfügbar gewesen wäre, hätte ich Sauerstoff bekommen und schauen müssen, wie ich damit über die Runden komme.“ Dann erzählt ihr ein befreundeter Arzt von Phagentherapien.

„Bakteriophagen“, das ist griechisch für „Bakterienfresser“, und der Name trifft es: Phagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren. Ihr Kopf beinhaltet ihr Erbgut, mit ihrem Schwanz heften sie sich an eine Bakterienzelle an und injizieren dieser das Erbgut. Die Zelle vermehrt es dann unfreiwillig und produziert Tausende neuer Phagen, bis sie platzt und die Phagen freigibt. Wenn alles gut läuft, töten die Phagen nach und nach alle Bakterien ab – und gehen dann mangels Wirt selbst zugrunde.

Dass es Phagen gibt und was sie können, ist schon lange bekannt. 1915 vom englischen Bakteriologen Frederick Twort und 1917 vom frankokanadischen Mikrobiologen Félix Hubert d’Hérelle entdeckt, wurden sie bald bei an Bakterienruhr leidenden Kindern eingesetzt. Europäische und US-amerikanische Pharmafirmen entwickelten Phagenpräparate gegen verschiedene Infektionen.

Dann kamen Alexander Fleming, das Penicillin und das Zeitalter der Antibiotika. Die waren leichter herzustellen und zuverlässiger. Noch im Zweiten Weltkrieg setzten die Streitkräfte beider Seiten Phagen gegen Infektionskrankheiten ein, dann gerieten sie in Vergessenheit. Im Westen jedenfalls.

In der Sowjetunion wurden sie weiterhin erforscht, produziert und eingesetzt. Zum Zentrum der Phagentherapie wurde das 1923 von dem Bakteriologen Giorgi Eliava gegründete Institut in Tiflis, das heute nach ihm benannt ist und dessen Therapiezentrum nach eigenen Angaben jährlich gut 2.500 Menschen behandelt.

Im Juni 2018 fliegen Eva Maria Maicovski und ihr Mann nach Tiflis, drei Wochen verbringen sie dort. Sie wohnen in einem vom Eliava-Zentrum organisierten Appartement, jeden Tag bringt ein Chauffeur sie und eine Dolmetscherin ins Institut, wo Maicovski untersucht und zunächst mit einem standardisierten Phagenpräparat behandelt wird. Kosten für das Gesamtpaket ohne Flug: 6.500 Euro.

Heute kommen Maicovski und ihr Mann ins Schwärmen, wenn sie von der intensiven persönlichen Betreuung am Eliava-Zentrum erzählen. Aber damals vergehen zehn, zwölf Tage, und Maicovski spürt keine Veränderung. Sie hustet so heftig wie eh und je, sie ist enttäuscht und verärgert.

Dann kommt die Auswertung ihrer Proben: die Standardphagen, die sie bisher bekommen hat, passen nicht zu ihrem Erregerstamm. Das Eliava-Institut stellt jetzt also Phagen her, die spezifisch auf Maicovskis Stamm von Pseudomonas aeruginosa zugeschnitten sind.

Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Phagen und Antibiotika: Phagen sind extrem spezialisiert, jede Sorte greift nur ganz bestimmte Bakterien an. Sogenannte Phagencocktails, wie Maicovski sie zunächst erhielt, enthalten eine Mischung verschiedener Phagen für besonders häufige Bakterienstämme. Um eine Patientin gezielt mit genau für sie passenden Phagen behandeln zu können, müssen zunächst im Labor die Bakterien, die sie befallen haben, genau analysiert, dann dazu passende Phagen gefunden und gezüchtet werden.

Um zu erklären, wie das funktioniert, spazieren an einem schwülen Tag im Juni die Mikrobiolog*innen Christine Rohde und Johannes Wittmann mit einer Teleskopstange und einem durchsichtigen Kunststoffbecher zu einem zugewachsenen Tümpel auf dem Gelände des Science Campus in der deutschen Stadt Braunschweig. Wittmann, verwuschelte Haare, kurzärmliges Hemd, Jeans, Turnschuhe, bahnt sich den Weg durch das Gestrüpp am Ufer des Tümpels, taucht den Becher ins Wasser, zieht ihn heraus, stockt: „Ach herrje, eine Kaulquappe!“ Er entlässt die Froschlarve behutsam und nimmt eine neue Probe.

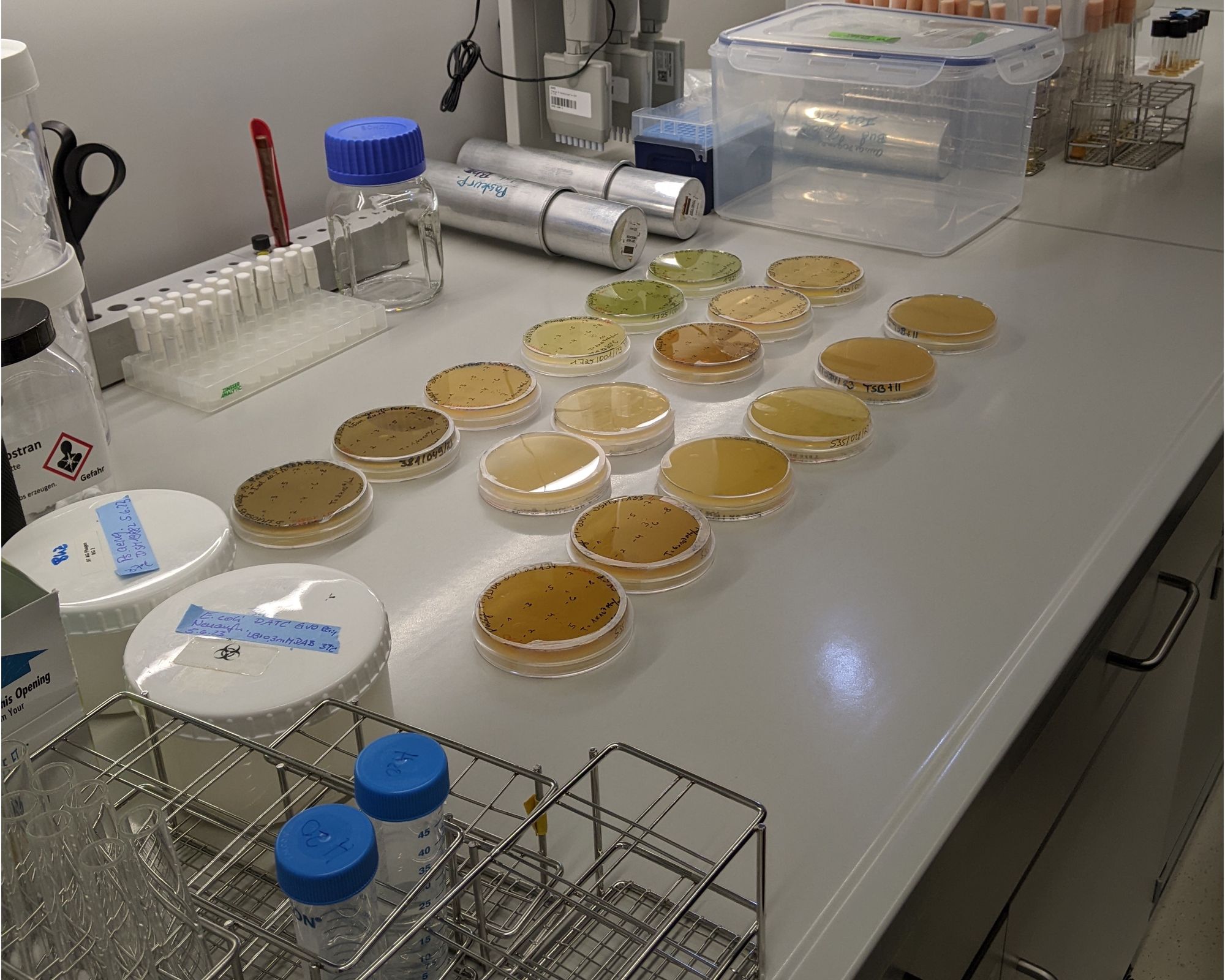

Mit dem Becher voller Tümpelwasser geht es dann in eines der Labore des Leibniz-Instituts DSMZ – die Abkürzung steht für „Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen“ –, wo Wittmann und Rohde an einem Forschungsprojekt zu Phagen zusammenarbeiten.

Um Phagen zu gewinnen, erklären sie, wird das Tümpelwasser in mehreren Schritten immer wieder abwechselnd filtriert und mit den Bakterien vermischt, für die gerade Phagen gesucht werden. Enthält das Wasser passende Phagen, lösen diese die Bakterien auf und vermehren sich. Nach mehreren Durchgängen bleibt am Ende eine reine Lösung mit einer isolierten Phagensorte übrig.

Die neuen Phagen werden genau analysiert, ihr Genom sequenziert, die Daten in einer Datenbank gesammelt, die Lösung gekühlt gelagert. Indem sie ein paar Tropfen davon mit einer passenden Bakterienkultur mischen, können die Forscher*innen die Phagen später jederzeit vermehren.

So ähnlich sind vermutlich auch Wittmanns und Rohdes Kolleg*innen in Tiflis vorgegangen, als sie die passenden Phagen für Eva Maria Maicovskis Pseudomonas aeruginosa gesucht haben. Wobei sie sich das Fischen im Tümpel vielleicht ersparen konnten: Das Eliava-Institut besitzt eine der größten Phagensammlungen der Welt.

Kurz vor Eva Maria Maicovskis Heimreise werden die speziell für sie hergestellten Phagen fertig, zurück in der Steiermark beginnt sie die Therapie damit. „Dann sind der Husten und die Atmung sehr schnell besser geworden“, sagt sie. „Wenn ich zuvor hier im Haus in den ersten Stock gegangen bin, musste ich unterwegs stehenbleiben. Nach einigen Wochen bin ich schon relativ leicht hinaufgekommen.“

Seither schickt Maicovski zwei, drei Mal im Jahr eine Probe ihres abgehusteten Sekrets ans Eliava-Institut und bekommt einige Zeit später ein Paket mit 100 Zehn-Milliliter-Ampullen Phagenlösung zugeschickt. Einen Teil inhaliert sie mit einem Inhalationsgerät, „dadurch kommen die Phagen direkt in die Bronchien“, den Rest trinkt sie.

Dass Maicovski regelmäßig neue Proben nach Tiflis schicken muss, liegt an einer Gemeinsamkeit von Phagen und Antibiotika: Bakterien können auch gegen Phagen Resistenzen entwickeln.

Diese seien aber unproblematischer als Antibiotikaresistenzen, erklärt die Braunschweiger Mikrobiologin Christine Rohde: Während der Phagentherapie erhole sich das Immunsystem, und selbst die Bakterien, die resistent werden, seien geschwächt. Beides passiere bei Antibiotikaresistenzen nicht.

Dazu kommt: So wie Bakterien sich an Phagen anpassen können, können Phagen sich auch an Bakterien anpassen. Ist Maicovskis Pseudomonas aeruginosa also mal wieder gegen ihre aktuellen Phagen resistent geworden, züchtet das Team in Georgien eben neue, an die mutierten Bakterien angepasste Phagen.

Eva Maria Maicovski hat also ein Mittel gefunden, das ihr hilft. Allerdings gibt es da noch ein Problem: die europäische Bürokratie.

Im Arbeitszimmer ihres Hauses zeigt Maicovski einen Teil der Unterlagen, die sie für die Einfuhr der Phagen brauchte: Das Attest des Hausarztes, die Bestätigung nach dem Suchtmittelgesetz. Sie erzählt von einem 17-seitigen Fragebogen, den die Apotheke ausfüllen musste. Von einer Bestätigung der zuständigen staatlichen Stelle AGES. Von Problemen mit dem Zoll.

Jedes der Pakete, die Maicovski jetzt aus Georgien erhält, kostet 800 Euro. Die Krankenkasse, sagt sie, übernehme nichts: „Wir haben gefragt, da kam ein klares Nein.“

Denn Phagen sind in der EU nicht als Arzneimittel zugelassen. Dafür wären ein Zulassungsverfahren und klinische Studien nötig, die ihre Wirksamkeit belegen – und die gibt es für Phagen bisher nicht.

Keine Zulassung, keine Wirknachweise in klinischen Studien, keine nennenswerten Nebenwirkungen, hohe privat zu tragende Kosten: Kann es sein, dass Phagentherapie doch nur Pseudomedizin ist? Dass die Wirkung, die Maicovski verspürt, nur durch den Placebo-Effekt und die intensive persönliche Betreuung am Eliava-Institut zustande kommt?

Im Unterschied zu Homöopathie, Geistheilung oder Humanenergetik ist der Wirkmechanismus von Bakteriophagen bekannt, naturwissenschaftlich plausibel und in Zellkulturen und Tierversuchen nachgewiesen. Dass klinische Studien bisher zwar die Ungefährlichkeit, nicht aber die Wirksamkeit der Phagentherapie belegen konnten, liegt Fachleuten zufolge an methodischen Fehlern im Studiendesign.

Die Frage, die sich Forschende und Regulierungsbehörden stellen, ist nicht, ob Phagen wirklich Bakterien abtöten können oder wie sie das tun – sondern wie man sie für die Behandlung von Menschen im größeren Stil nutzbar machen kann.

Das EU-Land, das einer Antwort auf diese Frage bisher am nächsten gekommen ist, ist Belgien; einer der dafür verantwortlichen Menschen ist Jean-Paul Pirnay. Er leitet das Labor für Molekular- und Zelltechnologie am Königin-Astrid-Militärkrankenhaus in Brüssel. „Es stimmt, es gibt bisher keine klinischen Studien zur Phagentherapie, die ihre Wirksamkeit beweisen“, sagt Pirnay. „Aber ich würde noch weiter gehen: Es gibt bisher keine klinischen Studien zur Phagentherapie.“

Denn getestet wurden nicht personalisierte Phagenpräparate für die Bakterienstämme der einzelnen Patient*innen, sondern standardisierte Phagencocktails, von denen man hoffte, dass sie gegen viele Bakterien wirken würden – was sie aber, so wie auch bei Eva Maria Maicovski, nicht immer taten.

„Phagentherapie ist ein Konzept, kein Produkt“, sagt Pirnay. Die bisherigen klinischen Studien hätten Produkte getestet; seine Forschungsgruppe arbeite nun an einer Studie, die das Konzept mit einem personalisierten Ansatz teste.

Selbst wenn das gelingt, wäre eine Zulassung von Phagen als Arzneimittel in der EU oder den USA unter den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben nicht machbar. Ein Zulassungsverfahren für ein neues Medikament dauert ungefähr zehn Jahre, kostet hunderte Millionen Euro und erfordert allein in der letzten Phase der klinischen Studien die Teilnahme hunderter von der jeweiligen Erkrankung betroffener Menschen. Auch für die Herstellung von Medikamenten gelten strenge Regeln.

All diese Vorgaben sollen bewirken, dass nur Medikamente auf den Markt kommen, die sicher und wirksam sind. Aber damit Ärzt*innen speziell für eine Patientin hergestellte Phagen wie normale Medikamente verschreiben können, müsste nach den heutigen Vorgaben nicht die Phagentherapie insgesamt ein solches Zulassungsverfahren durchlaufen, auch nicht die Phagen gegen eine bestimmte Bakterienart, etwa gegen Pseudomonas aeruginosa – sondern jede einzelne Phagensorte. Allein für Eva Maria Maicovski hätte es also ein eigenes Zulassungsverfahren geben müssen.

In den meisten EU-Staaten sind Phagentherapien derzeit mangels Zulassung nur in Ausnahmefällen möglich. Meist erfolgen sie auf Basis von Artikel 37 der Helsinki-Deklaration, die ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen regelt: Schwerkranke Patient*innen, denen kein zugelassenes Medikament hilft, können unter bestimmten Bedingungen mit nicht zugelassenen Mitteln behandelt werden. Die Verantwortung dafür lastet auf dem behandelnden Arzt oder der Ärztin.

Belgien, wo Jean-Paul Pirnay arbeitet, hat 2018 als erstes EU-Land die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um für Phagenpräparate die sogenannte magistrale Zubereitung zu ermöglichen. Phagenpräparate können dort jetzt also von Ärzt*innen verschrieben und – auf der Basis eines Regelwerks mit Qualitätskriterien – individuell in Apotheken hergestellt werden. Pirnay und seine Kolleg*innen, so erklärt er es, stellen die benötigten Phagen zur Verfügung, ein externes Labor kontrolliert deren Qualität, die Apotheke produziert daraus die Arznei.

Sein Team habe bisher Phagen für rund 80 Patient*innen in Belgien und etwa 60 weitere im Ausland hergestellt und verschickt, sagt Pirnay. „Aber die Behörden der anderen EU-Staaten müssen für jede einzelne Patientin eine Genehmigung erteilen. Das bedeutet sehr viel Arbeit und Verzögerungen für die Patient*innen.“

Warum ist gerade Belgien EU-weit zum Vorreiter in Sachen Phagentherapie geworden? „Es gab einfach eine kritische Masse von Menschen, die sich mit dem Thema auskannten, an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit“, sagt Pirnay. Bis hinauf zur Gesundheitsministerin, einer Ärztin.

Fachleute wünschen sich ähnliche Modelle auch für andere europäische Staaten. Auf EU-Ebene habe sich schon einiges getan, sagt Christine Rohde, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entwickle gerade nach belgischem Vorbild Qualitätsstandards für Phagenpräparate in der Veterinär- und Humanmedizin. Die Umsetzung werde allerdings in der Hand der einzelnen Staaten liegen. „Dann heißt es: So, ihr lieben Länder in Europa, legt mal los und entscheidet, welche Institutionen bei euch welche Aufgaben übernehmen.“ In Deutschland gebe es bereits geeignete Strukturen dafür, aber bis die Politik etwas beschließt, fürchtet Rohde, könnte es lange dauern.

Für Österreich dürfte Letzteres umso mehr gelten. Das hiesige Gesundheitsministerium schickt auf Anfrage ein Statement: Man kenne das Thema, aber es gebe „kein spezifisches Ziel für die Verbreitung der Phagentherapie in Österreich“. Auf den 192 Seiten des 2021 veröffentlichten Nationalen Aktionsplans zur Antibiotikaresistenz taucht das Wort „Phage“ kein einziges Mal auf. Und das Wissenschaftsministerium ließ eine Anfrage von tag eins gleich ganz unbeantwortet.

Was muss passieren, damit der Zugang zu Phagentherapie einfacher wird? Wie könnte, wenn der politische Wille da ist, die Phagentherapie der Zukunft aussehen?

Als Ersatz für Antibiotika sieht Jean-Paul Pirnay Phagen nicht. Vielmehr müsse man Phagen und Antibiotika gemeinsam einsetzen und die Synergien zwischen beiden nutzen. „Militärisch gesagt, greifen wir das Bakterium von zwei Fronten an“, sagt er. „Die Phagen schwächen es, und dann können Antibiotika, die für sich alleine nicht mehr wirksam wären, es abtöten.“

Pirnay glaubt auch nicht, dass es in absehbarer Zeit wirksame standardisierte Phagencocktails geben wird, die wie Breitband-Antibiotika gegen verschiedene Bakterien eingesetzt werden können. „Forschende versuchen seit 20 Jahren, so ein Produkt zu entwickeln“, sagt er, „und niemand hat es geschafft.“ Personalisierte Ansätze wiederum funktionierten zwar, seien aber sehr aufwändig.

Kurzfristig sieht Pirnay – ähnlich wie etwa auch Christine Rohde – die beste Lösung daher in Modellen wie dem belgischen. Mittelfristig hofft er auf den Erfolg eines neuen Ansatzes: Geräte, die das Genom der für einen bestimmten Bakterienstamm geeigneten Phagen vorhersagen und diese dann künstlich herstellen können. Technisch sei das bereits möglich, sagt Pirnay, nur sehr teuer und aufwändig. „Aber die ersten Computer waren auch ganze Räume voller Kabel“, sagt Pirnay, „und heute haben wir alle ein Smartphone in der Tasche.“

Wie viele Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien könnte man künftig mit Hilfe der Phagentherapie heilen, wie viele der europaweit 33.000 Todesfälle pro Jahr verhindern? Pirnay will, ganz Wissenschaftler, keine Prognose wagen. Aber er sagt, er habe vor Kurzem eine Analyse der ersten hundert Fälle durchgeführt, in denen sein Labor Phagen eingesetzt habe: „In 77 Prozent haben die Ärzt*innen eine klinische Verbesserung festgestellt, in 61 Prozent wurde das Zielbakterium abgetötet.“

Eva Maria Maicovskis Pseudomonas aeruginosa ist nach fünf Jahren Phagentherapie nicht verschwunden. „Die Infektion ist noch immer nicht weg“, sagt Maicovski, „aber es geht mir ausgezeichnet, ich kann alles machen.“

Ab und zu muss Maicovski kräftig husten, und als sie im Arbeitszimmer direkt unter dem Dach ihres Hauses durch die Mappen mit ihren Attesten, Befunden und Bestätigungen blättert, ist sie ein bisschen außer Atem. Wie wohl viele andere 68-Jährige nach dem Treppensteigen an einem heißen Sommertag.

Nur mit deiner Unterstützung, deinem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag, können wir unabhängig recherchieren und sorgfältigen Journalismus machen.

Jetzt Mitglied werden

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag steigen jedes Jahr die Medienanfragen zum Thema. Doch das Interesse ist flüchtig, ebenso wie bei anderen Gedenktagen. Was fehlt, ist Tiefe, Nachhaltigkeit – und Empathie.

In ihrem Buch „Digitale Diagnosen“ verhandelt die Soziologin Laura Wiesböck den legeren Umgang mit (Selbst-)Diagnosen und psychologischen Fachbegriffen heute.

Aber ich hätte immer noch ADHS und wahrscheinlich würde es mir schlechter gehen.

Nach Berechnungen der Europäischen Umweltagentur verursachen Unternehmen wie voestalpine, OMV oder Wien Energie hohe Kosten für die Gesellschaft. Da bei der Meldung der Daten geschlampt wurde, sind die Kosten in Wahrheit sogar noch höher.

Jede fünfte Mutter ist im Burnout oder akut Burnout gefährdet. Wie die Belastung von Eltern sinken kann, ohne die Bindungsbedürfnisse der Kinder zu gefährden, erklärt Nora Imlau im Interview.

Laut Schätzungen gibt es mehr als 42.000 sogenannte Young Carers in Österreich. Doch wer kümmert sich um diese Kinder und Jugendlichen, die sich schon in jungen Jahren um andere kümmern?